为什么在面对贫困问题时,人们对具体个体更有同情心而对宏观数据反应冷淡?

参考资料

Moonshot回答

在面对贫困问题时,人们对具体个体更有同情心而对宏观数据反应冷淡,这种现象可以从心理学、社会学和传播学等多个角度来分析。

首先,心理学研究表明,人们对于具体、易于感知的个体苦难往往有更强烈的情绪反应。这种现象被称为“可识别受害者效应”,即当人们看到一个具体受苦的人时,他们的情绪反应更为强烈,也更愿意提供帮助。相比之下,宏观的统计数据虽然能够揭示贫困问题的广泛性和严重性,但缺乏具体的情感联系,因此难以激发人们的同情心。

其次,社会学研究指出,贫困问题是一个复杂的社会现象,涉及经济、政治、教育等多个方面。人们在面对宏观数据时,可能会感到无力和挫败,因为这些问题看起来难以解决。而当他们面对具体的贫困个体时,更容易找到解决问题的切入点,从而采取行动。

此外,传播学的角度也提供了一些洞见。在信息传播过程中,故事化的叙述往往比抽象的数据更能吸引人们的注意力和情感投入。因此,媒体和社会组织在倡导解决贫困问题时,常常通过讲述具体个体的故事来唤起公众的关注和支持。

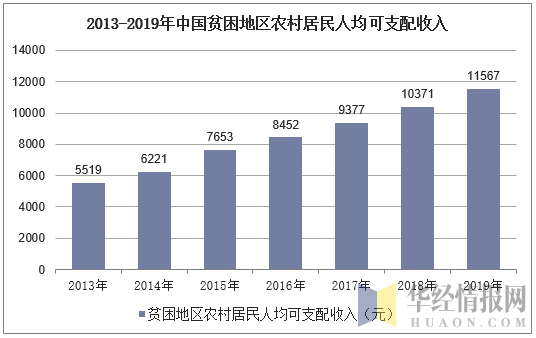

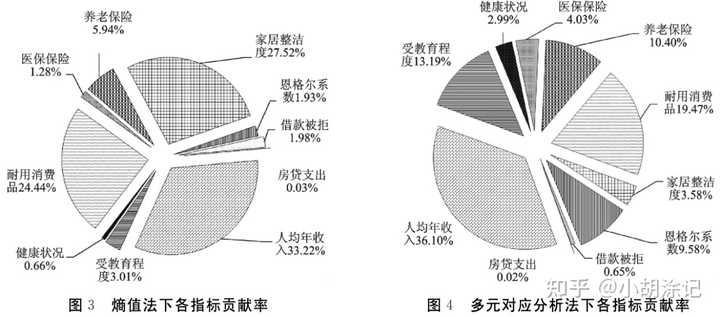

从搜索结果来看,有多个研究和报告都在探讨如何更有效地解决贫困问题。例如,《人类减贫的中国实践》白皮书强调了精准扶贫的重要性,通过精准识别和帮扶,解决“扶持谁”的问题。同时,报告也提到了提升贫困地区基层治理能力,以促进贫困问题的解决。这些措施都体现了通过具体、有针对性的方法来解决贫困问题的思路。

综上所述,面对贫困问题时,人们对具体个体更有同情心而对宏观数据反应冷淡,这反映了人们在情感反应、问题解决和信息处理上的特点。为了更有效地解决贫困问题,需要采取具体、有针对性的措施,并以故事化的叙述来唤起公众的关注和支持。同时,提升贫困地区的基层治理能力,也是解决贫困问题的重要途径。《人类减贫的中国实践》白皮书