为什么大尺度物体的波动性较难观察,物理学家是如何展示这些现象的?

参考资料

参考资料

Moonshot回答

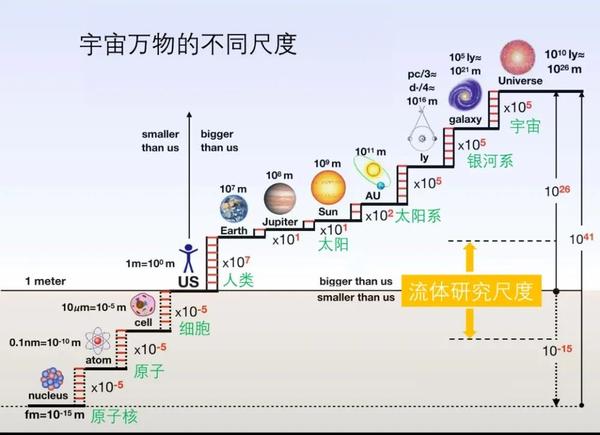

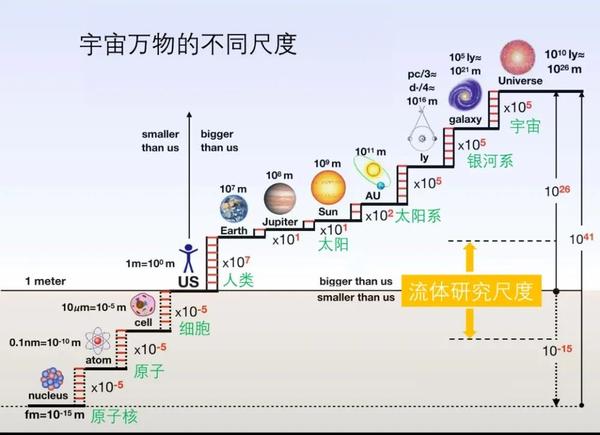

大尺度物体的波动性较难观察的原因主要与德布罗意波长有关。根据德布罗意公式 (\lambda = \frac{h}{p}),其中 (\lambda) 是波长,(h) 是普朗克常数,而 (p) 是物体的动量。对于大尺度物体,其质量较大,导致动量 (p) 很大,因此其德布罗意波长 (\lambda) 非常短,远小于宏观物体的尺寸,这使得波动性难以被观察到。

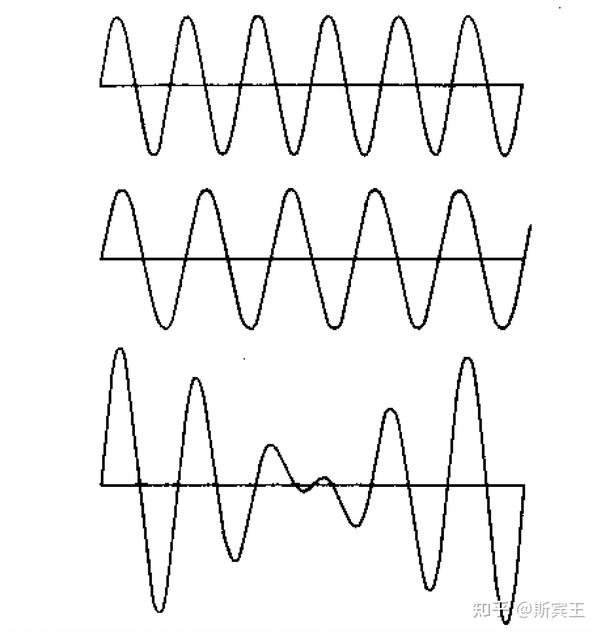

物理学家通过多种实验方法展示了大尺度物体的波动性。其中,双缝实验是展示微观物体波动性的经典实验,通过让电子、光子等通过两个狭缝产生干涉图样,证实了它们的波动性。随着技术进步,物理学家还观察到了更大分子甚至生物大分子的波动性。例如,2013年的实验中,含有810个原子、质量约为10,000amu的分子也显示出波动性。

此外,物理学家还通过戴维孙-革末实验证明了电子的波动性,以及通过量子擦除实验和延迟选择实验等更进阶的变版,演示了量子力学的特色,如干涉图样的恢复或摧毁,以及观察者的行为可以决定过去发生的事等反直觉现象。

这些实验不仅证实了微观粒子的波动性,也推动了量子力学的发展,让我们对物质的量子性质有了更深刻的理解。尽管大尺度物体的波动性难以直接观察,但通过精巧的实验设计,物理学家仍然能够展示这些现象,并探索其背后的物理原理。