光刻过程中使用的光源有哪些常见类型,各自有什么特性?

参考资料

Moonshot回答

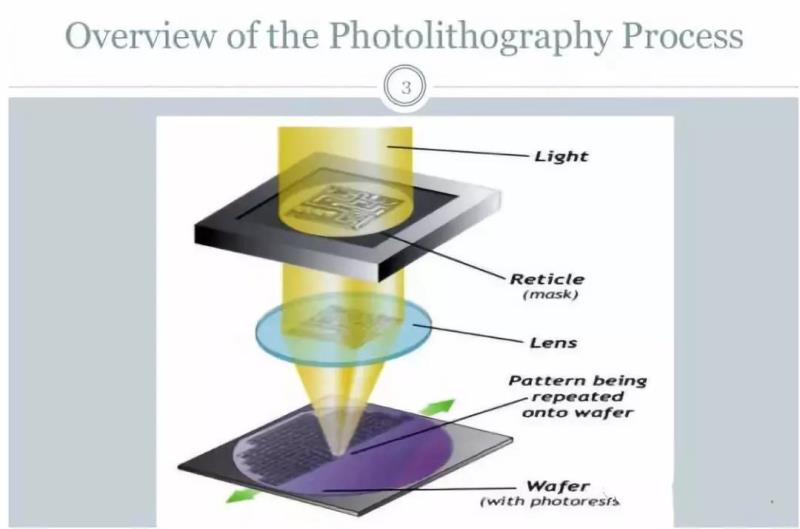

光刻过程中使用的光源主要有以下几种常见类型,各自具有不同的特性:

-

汞灯产生的紫外光源(UV):这是最早的光刻机光源,波长范围大约在365nm左右,适用于0.25微米及以上制程节点。这种光源成本较低,但分辨率有限。

-

g-line和i-line光源:这两种都属于紫外光源,波长分别为436nm和365nm。它们在早期半导体制造中被广泛使用,但随着技术进步,已逐渐被更先进的光源所取代。

-

深紫外(DUV)光源:包括KrF(248nm)和ArF(193nm)激光。DUV光源的波长较短,因此能提供更高的分辨率,适用于更精细的制程节点,如65nm至0.35微米。

-

极紫外(EUV)光源:波长约为13.5nm,具有极高的分辨率,能够实现更小的特征尺寸,适用于10nm及以下制程节点。EUV光源技术仍在不断发展中,以满足未来更先进芯片制造的需求。

-

电子束(EB)光源:虽然不是基于光的光源,但电子束光刻技术也用于某些特定应用,如直接写入光刻,提供极高的分辨率。

每种光源的选择都取决于所需的分辨率、生产成本和设备复杂性。随着半导体工艺节点的不断缩小,光源技术也在不断进步,以满足更高的制造要求。例如,EUV光源因其极短的波长,能够实现更高的分辨率,但同时也带来了更高的成本和设备复杂性。