如何通过一系列实验和观察来确定贫困陷阱是否真的存在于某些经济体中?

参考资料

参考资料

Moonshot回答

要确定贫困陷阱是否真的存在于某些经济体中,可以通过以下步骤进行一系列实验和观察:

-

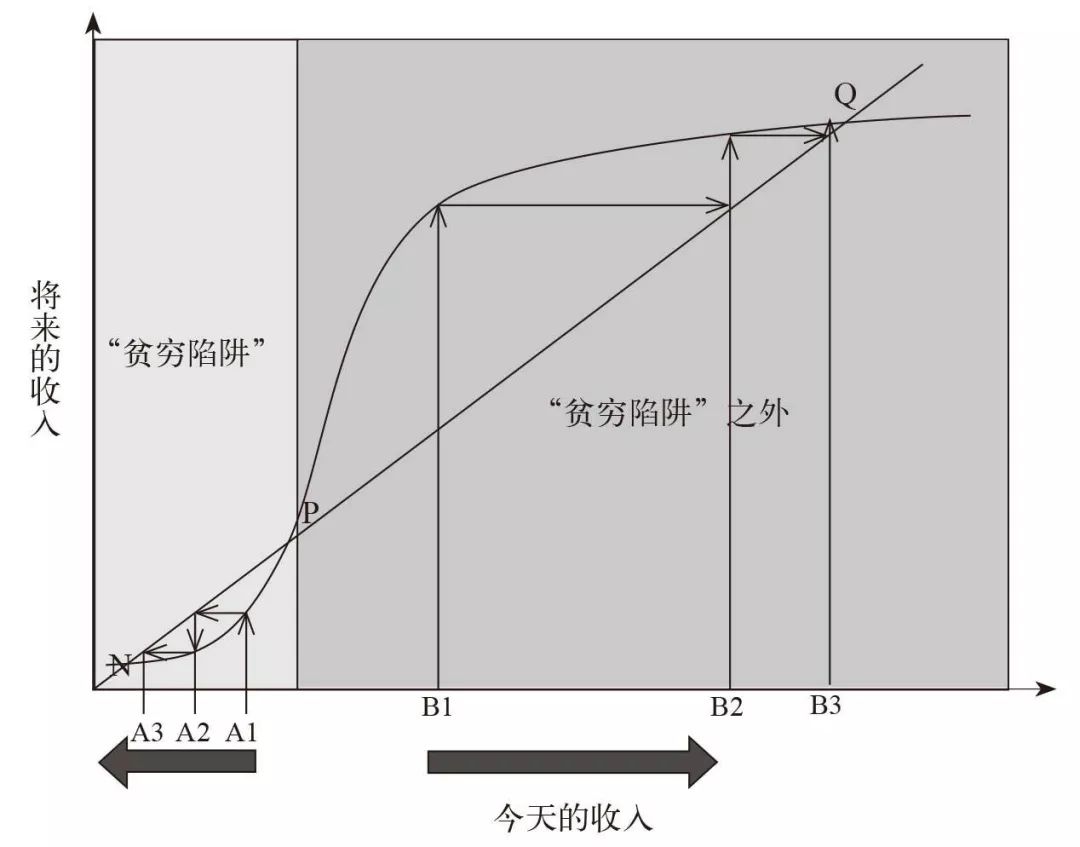

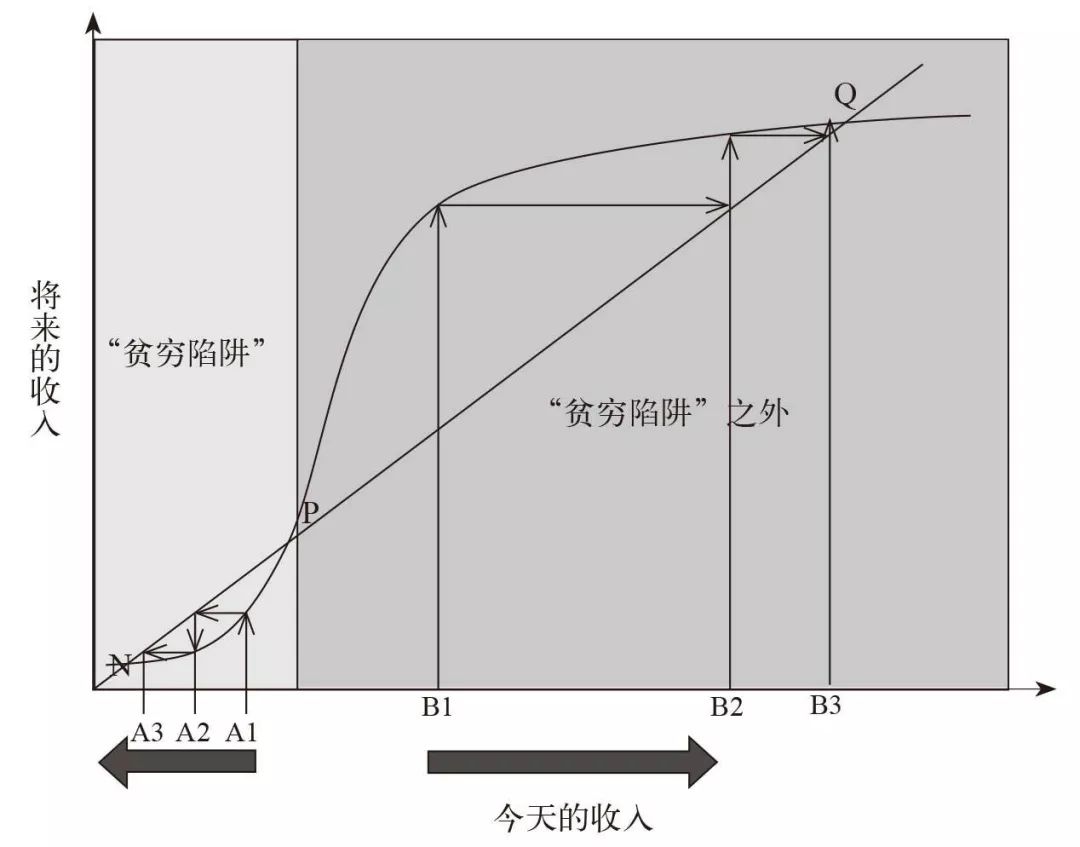

定义贫困陷阱:贫困陷阱是指由于某些结构性问题,导致贫困个体或经济体难以通过自身努力摆脱贫困的现象。它可能涉及教育、健康、资本获取等多个方面。

-

收集数据:收集目标经济体的宏观经济数据,包括GDP、人均收入、教育水平、健康指标等,以了解其经济状况。

-

实地考察:深入目标经济体,观察和记录当地居民的日常生活、工作、教育和健康状况,了解他们面临的挑战和限制。

-

随机对照实验:设计并实施随机对照实验,比如提供教育、健康干预或小额贷款等,观察这些干预措施是否能帮助人们摆脱贫困。

-

长期跟踪:对实验对象进行长期跟踪,分析干预措施的长期效果,以及是否有可能形成自我维持的脱贫路径。

-

比较分析:将实验结果与未接受干预措施的对照组进行比较,评估干预措施的有效性。

-

经济模型分析:使用经济模型来模拟和分析贫困陷阱的形成机制,以及不同干预措施的可能效果。

-

政策评估:评估现有扶贫政策的效果,并基于实验和观察结果提出改进建议。

-

跨区域比较:比较不同经济体的贫困陷阱情况,分析不同地区贫困陷阱的异同。

-

发布和讨论:将研究结果发布在学术期刊上,并与学术界和政策制定者进行讨论,以提高研究的影响力。

通过这些步骤,研究人员可以更准确地确定贫困陷阱是否真的存在于某些经济体中,并找到有效的干预措施来帮助这些经济体摆脱贫困。例如,根据《溯本求源:再窥贫困的本质》的研究,贫困陷阱是发展经济学中最基本的问题之一,通过实验和观察可以更清楚地了解贫困陷阱在何种情况下存在,以及为什么有的政策会失败而有的效果不好[1]。同时,实地实验方法和贫困问题的具体研究也表明,实地实验与自然科学和其他社会科学有着相同的基本原理,并且都面临内部和外部有效性的挑战[2]。

参考资料: