德布罗意假说是什么,它如何将物质的波长和动量联系起来?

参考资料

Moonshot回答

德布罗意假说是量子力学的基础之一,由法国物理学家路易·德布罗意在1923年提出。该假说认为,所有物质都具有波粒二象性,即它们既表现出波动性,也表现出粒子性。德布罗意将物质的波长(λ)与其动量(p)联系起来,提出了以下关系式:

[ \lambda = \frac{h}{p} ]

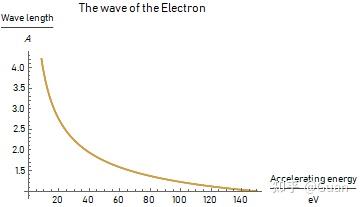

其中,h 是普朗克常数(约为 (6.626 \times 10^{-34} \text{Js}))。这个关系式表明,物质的波长与其动量成反比。也就是说,一个物体的动量越大,其对应的德布罗意波长就越短;反之,动量越小,波长越长。

德布罗意假说不仅适用于光子,还适用于电子、质子、中子等所有微观粒子。这一理论的提出,为后来量子力学的发展奠定了基础,并且通过实验得到了验证。例如,电子衍射实验就证实了电子具有波动性。

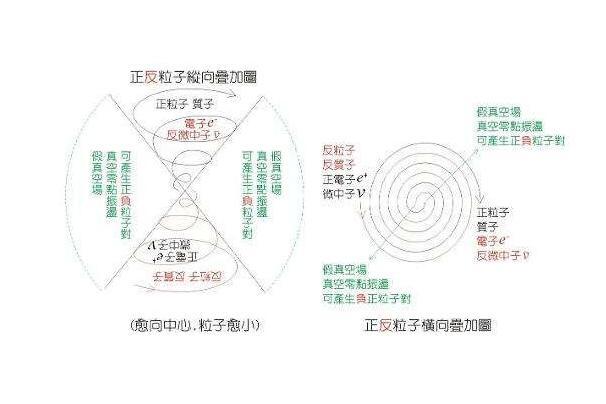

图片来源:百度百科

图片来源:百度百科

这个假说揭示了物质的波粒二象性,是现代物理学中一个非常重要的概念。它不仅改变了我们对物质本质的理解,还推动了量子力学的发展,对科学技术产生了深远的影响。